12 septembre 2025

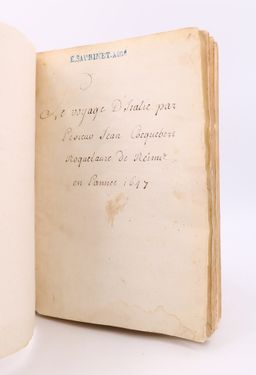

Un manuscrit original et inédit de 1647

Le « Grand tour » de Jean Cocquebert

Durant les dernières années de la guerre de Trente ans, un certain Jean Cocquebert, natif de Reims, couche dans cet exceptionnel manuscrit l’intégralité de son voyage de sept mois en France et en Italie pendant l’année 1647. De Lyon vers Marseille où il embarque pour Gênes, le récit de ce rémois nous mène jusqu’à Rome et Venise, et fait saisir au lecteur l’expérience intime qu’a été l’épreuve au jour le jour du long voyage vers la Ville éternelle et la Sérénissime.

Dans le sud de la France, Cocquebert décrit en détail chaque étape, chaque hameau et chaque auberge dans le Lyonnais, le Dauphiné, le Comtat-Venaissin, la Provence et le Languedoc, qu’il explore encore davantage lors de son itinéraire retour vers Lyon. Il rapporte notamment avoir visité à Aix en Provence le cabinet de curiosités « d’un bon vieillard », identifiable par la description géographique comme celui du célèbre notaire Boniface Borrilli, où le roi Louis XIII s’était rendu en 1622, ainsi que le fameux jardin botanique de l’école de médecine de Montpellier où il rencontre « une servante en ce jardin qui parle mieux latin que français, ce qui fait rire ceux qui entendent son jargon ». On suit de près son pèlerinage au sanctuaire de Marie-Madeleine à Sainte-Baume (très mutilé à la Révolution) ainsi qu’à la Grande Chartreuse. Ses péripéties abondent de descriptions sur la gastronomie Provençale – aux îles Pomègues, il mange de la criste marine qui pousse entre les rochers, consomme pendant tout son voyage des quantités d’huile d’olive, ainsi que des vins français et italiens dont il précise les vignobles, la qualité et le prix.

La chronique quotidienne de son périple italien regorge de récits de tempêtes, pirates, processions, flagellations, carnavals, jeu de paume, courses de chevaux, visites des chefs d’œuvre du Vatican ainsi que les cabinets de curiosités dans les palais Barberini et Ludovisi, du palais des Doges et de la verrerie de Murano… Rémois dans l’âme, il reste fidèle aux beautés de la cathédrale de Reims qu’il place au-dessus des merveilles des églises italiennes – ses relations dans le clergé de sa ville natale lui permettent d’ailleurs de voyager sans encombre. Le manuscrit contient de précieux commentaires et témoignages directs sur la vie en Italie, la place des juifs dans les villes qu’ils visite, ainsi que les débauches et la violence croisées sur son chemin, notamment à Rome où les exécutions capitales et la prostitution sont monnaie courante. A Modène, Cocquebert se fait même soldat pendant quelques mois et offre une rare source sur le quotidien des troupes françaises postées dans le duché de François 1er d’Este, qui se préparait à attaquer le Milanais avec le soutien de Mazarin.

On sait peu de choses sur ce voyageur rémois, qui entreprend un voyage vers l’Italie depuis Lyon à partir du « mercredi deuxième jour de janvier mil six cent quarante sept » jusqu’à son retour dans cette même ville, le lundi 9 septembre. Les Cocquebert (ou Coquebert) s'établissent dans la ville de Reims au cours du XVe siècle. Une rue porte leur nom, et leurs armes se trouvent encore sur plusieurs vitraux et de nombreuses épitaphes. Ils sont d’ailleurs apparentés par neuf alliances avec les de La Salle, famille du célèbre chanoine Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères écoles chrétiennes. L'auteur du manuscrit – qui se surnomme « Jean Cocquebert de Roquelaure » dans le premier feuillet – serait né en 1629 et mort en 1682 selon la généalogie des familles de la Salle et Cocquebert, établie par le frère Léon de Marie Aroz puis augmentée par John Alexander Salazar Serrano (Traducción del francés al español…,Thèse de l’université de la Salle, Bogota, 2005).

Le narrateur, qui ne précise pas sa propre profession, dit entreprendre son voyage avec un certain Cordier, originaire de Picardie et apothicaire de son état. « Inséparables », selon les dires de Cocquebert, ils ne se quittent qu’à leur retour en France, à Montpellier, où Cordier trouve emploi. Ce dernier est le seul compagnon de route dont on connaît le nom. On trouve les traces de son occupation dans les nombreuses allusions aux apothicaireries – dans le monastère romain de Saint François de Paule notamment –, aux hôpitaux visités pendant le voyage, ou encore à la manière de pratiquer la médecine (« les médecins en France n’ordonnent pas en latin comme en France mais en leur langue vulgaire d’Italien, ce que j’ai trouvé assez ridicule puisque ce n’est pas notre coutume d’ordonner en Français » f. 79).

La relation de voyage se distingue par la candeur générale des descriptions - l'auteur ne prétend pas faire une somme scientifique, mais livre ses impressions, commente l'attitude et l’aspect des habitants, la topographie et les curiosités de chaque localité. On ne sait si l’ouvrage était destiné à la publication – l’auteur y interpelle le lecteur à de nombreuses reprises, pour le mettre en garde ou s’excuser de la longueur des digressions. Il ne manque pas de citer et faire part de son expérience dans chaque cabaret visité et brosse le portrait de nombreux voyageurs rencontrés sur son chemin. Il ne s'agit pas ici d'un voyage d'aristocrate ou d’érudit, mais d'un bourgeois raisonnablement nanti, qui garde tout de même un œil sur ses finances. Cocquebert en fait part dans plusieurs passages, notamment après avoir été ébloui par la munificence de Venise : « Nous ne fîmes pas long séjour en cette ville de peur d'y laisser le reste de notre argent. C'est pourquoi nous nous hâtâmes d'en voir les raretés au plus tôt, aidés de quelques français nos compatriotes et bons amis que nous rencontrâmes heureusement » (f. 131 verso). Concernant ses références littéraires, le récit révèle que Cocquebert connaît ses classiques. Amateur d’Horace et de Virgile, il cite à de nombreuses reprises des passages des Odes et de l’Enéide lors d’une terrible tempête dont il réchappe de justesse, entre Marseille et Gênes. Il achève son manuscrit par une citation pleine de sagesse sur les aléas du voyage : « Le malvenu il le faut endurer bon gré mal gré, rien ne sert de murmurer mais avant qu’il vienne, l’homme sage peut par conseil devancer son dommage » (f. 213 verso), tirée de Médée, tragédie composée un siècle plus tôt par le membre de la Pléiade Jean Bastier de la Péruse.

Le récit se déroule à la veille de la Fronde, alors que la France cherche à réduire l’influence des Habsbourg en Italie et organise de multiples offensives. En 1647 éclate la révolte de Masaniello à Naples, que la France tente d’exploiter contre l’Espagne en envoyant des troupes, croisées par Cocquebert en chemin à Lunel : « nous trouvâmes des officiers qui s’enquirent de notre voyage, lesquels étaient commandés pour aller vers Naples au sujet de la révolte qui y était arrivée environ le Pâques dernier, du temps que nous étions encore à Rome » (f. 190 verso). En Catalogne, la rébellion contre Madrid (soutenue par la France depuis 1640) s’essouffle, et notre voyageur abandonne d’ailleurs le projet d’aller à Toulouse de peur de croiser la route des troupes françaises vaincues, revenant du siège de Lerida.

A Venise, on se préparait à affronter les Ottomans en Crète – Cocquebert ressort impressionné de sa visite de l’immense arsenal et boit du vin avec les ouvriers. Il décide même de quitter la ville « pour ne pas partir pour la Candie [La Crète] comme d’autres français de notre compagnie qui s’étaient embarqués à la persuasion de quelques officiers français qui leur avaient promis merveilles selon leur coutume » (f. 145). En effet, le cardinal de Mazarin afin de ne pas s’aliéner les Vénitiens et se brouiller avec les Turcs, avait autorisé des soldats et marins français volontaires à rallier la Sérénissime. Le commentaire de Cocquebert, parmi tant d’autres dans le récit, ne cache pas son manque d’estime pour les gens de guerre souvent croisés lors de son voyage. Des sbires ou sergents sur la route de Venise, il dira sans ménagement : « on les aime mieux de loin que de près. Il y fallait renouveler notre passeport : en un mot c’était de l’argent qu’on nous demandait » (f. 127 verso). Malgré cela, Cocquebert nous surprend et échange son habit de pèlerin voyageur pour celui de soldat : persuadé par des officiers français, il dit avoir intégré pendant quelques mois un régiment sous le commandement du duc de Modène, François 1er d’Este. Il assiste aux grandioses cérémonies du mariage de la sœur du duc, marguerite d’Este, avec Ferdinand III duc de Guastalla, qu’il décrit en détail. Mais la vie de soldat ne lui plaît guère, agacé par le manque de nourriture et l’oisiveté de ses gardes autour de Modène, à San Martino et Vignola : « il leur semblait que pour nous désennuyer il suffisait de nous faire changer seulement de lieu de garnison, ce qui ne plaisait pas fort à ceux qui aimaient à coucher sous l’enseigne de la lune. Ils ne se consentaient pas de battre tous les jours le pavé sans gain, ils ne demandaient pas mieux qu’à faire fortune ou à se faire casser la tête » écrit-il (f. 161 verso). Après trois mois de service, il prend son congé et reprend bientôt sa route vers la France. Portant les armes pendant l’intégralité de son voyage, il est contraint de rompre le bout de son épée en arrivant à Gênes, et explique à sa visite de la Grande Chartreuse avoir confié ses armes à feu à un frère à l’entrée du monastère. Il n’en use jamais, mais s’était vaillamment préparé à un assaut en pleine mer dont il fait l’incroyable récit :

« comme on parlait de pirates ou bien écumeurs de mer qui avait [sic] pris quelques pêcheurs assez près de Marseille, nous aperçûmes un vaisseau qui était assez beau du moins plus gros que le nôtre […] le capitaine nous fit tous sortir du bas du vaisseau pour paraître à la poupe […] Il ne s'y trouva plus personne indisposée, on ne croirait jamais comme la peur faisait cesser les plaintes et donner la force aux plus malades pour prendre les mousquets, la hallebarde, la fourche ou le bâton ferré et autres armes que l'on pourrait avoir en bon nombre sans l'artillerie que nous avions très bonne. De nous voici donc tous dans la résolution de battre […] à son guidon nous reconnûmes qu'il était étranger. Il demanda fort franchement passage que l'on lui accorda avec tout autant de civilité que nous aurions lui sien demandée. On l'obligea à prendre à l'écart et s'éloigner du nôtre. Par ainsi cette rencontre ne nous fut point rude. » (ff. 21 verso-23).

Cocquebert visite plus de cent localités et s’attelle à en décrire les « curiosités », monuments et fameux lieux de culte. Installé à Lyon pendant deux ans avant son voyage, il assiste à la pose de la première pierre de l’hôtel de ville par le lieutenant général du gouvernement du Lyonnais, Camille de Neufville de Villeroy, le 5 septembre 1646. Il donne également la légende de la création de la fameuse horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean. En route vers Marseille, il visite l’église Saint-Maurice de Vienne, l’église Sainte-Apolline et la citadelle de Valence, les arcs de triomphe romains et la forteresse d’Orange, la cathédrale Notre-Dame-des-Doms et l’Hôtel du Vieux Légat à Avignon. Avant d’embarquer pour Gênes, il visite la vieille Major à Marseille, l’abbaye Saint-Victor, l’hôpital fondé par l’évêque de Marseille Jean-Baptiste Gault, ainsi que les îles Pomègues où il s’arrête quelques jours. A son retour d’Italie, il fait l’ascension vers la chapelle du Saint-Pilon, la grotte Sainte-Marie-Madeleine, et le couvent des Jacobins de Saint-Maximin. Il fait également la description du Palais comtal à Aix, ainsi que l’église des Pères de l’Oratoire (en construction) et dit avoir visité des curiosités près de la cathédrale Saint-Sauveur– probablement à l’Hôtel Borrilli. A Montpellier, il passe par la Cathédrale Saint-Pierre et le Jardin Royal des Médecins. Des vestiges romains sur le chemin du retour, on compte notamment les Arènes de Nîmes, la Tour Magne, la maison Carrée ainsi que le Pont du Gard. Il s’attarde également sur les monuments Grenoblois, et décrit notamment la porte de France, le Pont sur l’Isère avec sa chapelle, la cathédrale Notre-Dame, l’église Saint-André, le Collège des Jacobins, l’église des Jésuites qui était pour lors en bois. Cocquebert se recueille au Mont Calvaire des Récollets à Romans et au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort-du-Gard. Son récit à la Grande Chartreuse, dernière visite avant son retour à Lyon, est le plus détaillé de ses étapes de pèlerinage.

Arrivé en Italie, il visite notamment la cathédrale et la « tour penchante » de Pise (f. 38 verso), le palais des Médicis dans l’opulente Florence de Ferdinand II. Il s’émerveille devant la célèbre ménagerie d’animaux exotiques à proximité du Palazzo Vecchio, dans l’actuelle via de’ Leoni, contenant des ours, lions, loups, léopards : « quelques fois l’on y fait battre ces animaux que l’on fait sortir les uns après les autres de leurs enclos pour le passe temps seulement du Grand Duc » (f. 45 verso). Les écuries des Médicis, selon ses dires, sont remplies « d’inestimables chevaux plus beaux qu’aucun peintre ne saurait faire de son art » (f. 46). Après avoir assisté à la construction de l’hôtel de ville à Lyon, c’est à Florence qu’il est ébloui par les mosaïques en pierres dures de la richissime chapelle des Princes, dont on avait encore achevé qu’un seul mur : « On ne lasse pas que de voir les trois autres en peinture sur du papier ou cartes posées au même lieu au-devant de l’ouvrage de la même sorte qu’ils doivent être ci-après lorsqu’ils seront achevés » (f. 47). Toujours à Florence, il goûte également aux réjouissances du carnaval, et assiste à un palio, course de chevaux en pleine ville qu’il raconte en détails. Cette course de chevaux figure d’ailleurs, près d’un siècle plus tard, dans l’article « Florence » de l’Encyclopédie. A Rome, il loge près de la Trinité du Mont et du fameux « palais du cardinal Antoine [Barberini] qui est fort beau, où Monsieur le duc de Guise était logé pour lors » (f. 64). Henri II de Guise cherchait alors à faire casser son mariage avec Honorine de Glimes Glimberghe, comtesse de Bossu. Appuyé par le cardinal Grimaldi et par l’ambassadeur François du Val, marquis de Fontenay-Mareuil, il séjourna en effet au palais Barberini en 1647, lors du voyage de Cocquebert. Ce dernier raconte l’avoir vu en personne pendant la messe de Pâques à la chapelle Sixtine, célébration qu’il décrit sur plusieurs pages.

Fidèle à ses origines rémoises, Cocquebert considère les églises romaines « beaucoup plus riches que toutes celles que l’on peut voir en France, quoiqu’elles ne soient point à comparer pourtant avec le portail de Notre-Dame de Reims et la façon de nos bâtiments plus belle que celle des leurs, qui ne sont pas si bien faits que les nôtres ni si délicatement » (f. 64-64 verso). Il mentionne avoir visité les chambres du Pontife et y avoir admiré les fresques de Raphaël, les fameuses statues antiques au Vatican, notamment le Laocoon et le fameux torse du belvédère. Il rentre mouillé des jeux d’eaux des fontaines baroques du Quirinal et du spectaculaire théâtre d’eau avec les orgues hydrauliques de la villa Aldobrandini à Frascati. Après le britannique Richard Lassels, Cocquebert est également l’un des premiers à décrire une momie calcifiée dans le cabinet de curiosités des Ludovisi – cet étrange corps fossilisé sera gravé et décrit pour la première fois dans le fameux Mundus Subtarruneus d’Athanase Kircher, avant de disparaître à la fin du XVIIIe siècle.

Sa visite à Rome à la Pâque lui permet d’avoir accès à un grand nombre de reliques, sans compter les grands lieux saints où il fait étape, notamment Sainte Catherine de Sienne, le sanctuaire de Montenero à Livourne, la tombe de Sainte Christine de Bolsena, Sainte Rose de Viterbe, Saint-François d’Assise, Notre-Dame de Lorette. Il visite également les reliques de la bienheureuse catherine de Bologne, qui ne sera canonisée qu’en 1712 par Clément XI. Plus étonnant, Cocquebert dit assister à une messe des rameaux célébrée selon le rite grec catholique dans l’église « Saint Anastase » [en réalité Athanase] de Rome.

Son voyage se distingue par quantités de rencontres – hommes d’église, mystiques et autres illuminés, prostituées, cabaretiers, compagnons de route, saltimbanques, difformes, voleurs et bonimenteurs… La vie populaire du sud de la France et de l’Italie se dévoile à travers les expériences humaines plus ou moins satisfaisantes de notre voyageur victime des farces italiennes :

« Nous aperçûmes un passe-temps de ces Messieurs de Gênes qui ne plairaient pas à tout le monde. Ils se font d'ordinaire sur des balcons qui avancent sur les rues […] et incontinent qu'il se reconnaisse quelques étrangers, car je crois qu'il s'y attaquent plus volontiers qu'un autre, ils leur jettent sans cérémonie mais adroitement des œufs remplis d'eau, seulement ce que j’ai vu et reçu sans m’en fâcher. Pourtant il y en a d’autres aussi sots et plus insupportables à mon avis qui s’amusent en voyant passer nous autres français à crier oüin, oüin, oüin et s’égueulant comme si ils avaient le diable au corps […] voulant je crois se moquer de notre mot ordinaire oui qui est en usage par toute la France. » (f. 30).

Le récit foisonne de témoignages sur les juifs, immanquablement mentionnés à de nombreuses étapes de son voyage. Cocquebert remarque les signes de discrimination qu’on leur imposait alors : chapeau jaune pour les juifs d’Avignon, et rouge pour de ceux de Venise où « tout le feutre est teint et non pas couvert de taffetas comme c’est la coutume en beaucoup d’endroits » (f. 138), ou encore un « petit ruban orangé au lieu de cordon qu’ils mettent sur leurs chapeaux noirs » à Modène (f. 157). Il va même jusqu’à assister à un office dans la synagogue de Senigallia dans la région d’Ancône, ce qui est l’occasion de déployer une rhétorique anti-juive caractéristique de l’époque. Cocquebert décrit également le ghetto juif de Rome, et plus généralement le phénomène de mise à l’écart des juifs dans les villes qu’il visite, interprétant cette exclusion comme une mesure de protection des juifs menacés de violence : « Les Juifs à Rome sont en sûreté aussi bien que en Avignon en France, et y ont leurs quartiers séparés proche le pont des Quatre Cappi [Pont Fabricius ou ponte dei Quattro Capi] où on les enferme durant la Semaine Sainte. Ce lieu est fort grand quoiqu’ils soient fort étroitement. Je crois qu’il n’a pas moins de circuit […] ils ont tout ce qui leur est nécessaire dans cette enceinte, ni plus ni moins que dans une bonne ville, ils y ont leurs synagogues » (ff. 79-79bis). A Venise, il dit même avoir vu des Maures et des Ethiopiens.

Son jugement sera plus dur envers la Réforme, dont il constate l’influence au cours de son chemin retour via Montpellier notamment. Il souligne souvent les actes de vandalisme et de provocations des réformés, et fait part d’une incroyable anecdote :

« un ennemi de notre religion [...] alla pisser dans le bénitier de l’église Notre Dame à la vue de plusieurs citoyens et habitants dudit Grenoble, qui indignés de ce mépris injurieux fait à toute la nature, se firent incontinent prendre par la justice du lieu qui étant imbue de l’affaire et fort bien informée du fait, ne le condamna pas à d’autres peines qu’à faire faire quelques réparations nécessaires en cette église, laquelle fut toute reblanchie à ses propres dépens, chose que j’ai vue » (ff. 207 verso-208).

Il déplore les statues mutilées du tympan l’église de Romans où « se voyent quelques saints qui se ressentent de l’impiété et rage des calvinistes qui en ont coupé le nez à la plupart et diffamé le visage en d’autres places » (f. 204), les traces de destruction à la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, et décrit Lunel comme un « lieu est assez ruiné, lequel se ressent encore de la guerre et d’autres fâcheux accidents, ainsi qu’il nous fut possible de juger aussi bien que plusieurs places de notre Champagne » (f. 195). Aux alentours de Nîmes, il sera également témoin des messes « au désert » pratiquées par les protestants rejetés des villes.

Des catholiques atypiques, Cocquebert consacre quelques descriptions savoureuses. La vue, à Rome, d’un pénitent blanc encagoulé (qu’on surnomme Bianchi) provoque un long aparté sur l’action étrange de ce personnage en pleine procession expiatoire : « lequel allait par les rues pieds nus se disciplinant sans cesse le dos à deux mains avec un fouet de crin de chevaux. Il semblait être tout teint de son sang où il y avait beaucoup de petits nœuds particulièrement sur les extrémités. Il n’avait que cette partie découverte d’où coulait le sang goutte à goutte […] Je ne désapprouve pas, cependant cette discipline s’en rencontrant d’autres qui la peuvent faire et prendre par pénitence. Mais le voile n’est pas toujours plus d’un que d’autre » (ff. 66 verso-67 verso). Bien qu’il n’ait pas de sympathie pour ce genre de dévotion, notre voyageur se garde d’en dire davantage car les foudres de l’Inquisition ne sont jamais loin : « j’appréhende trop fort les approches de l’Inquisition. Je suis en un pays où il n’y [a] point de raillerie ». Il frôle de peu l’hérésie en assistant à une messe d’un moine dont les extases étaient pour le moins douteuses : « j’aurais quitté cet office pour ne pas donner occasion d’être mis à l’Inquisition car tout cela ne me plaisait fort peu » (f. 128).

Malgré les dangers de l’Inquisition, Cocquebert ne reste pas silencieux à propos de la prostitution, et en donne des descriptions détaillées – à Livourne les prostituées sont recensées et auscultées, mises au rebut quand trop « gâtées » ; tandis qu’à Rome « Les courtisanes, j’entends les filles de joie y sont en grand nombre, sans permission pour éviter un plus grand mal qui ne laisse pas que d’être commis par des personnes qui portent les plus gros grains à leur chapelet. En un mot on ne se cache guère du voisin ni de la voisine » (f. 70 bis). Il consacre plusieurs pages de témoignages directs sur l’attitude des courtisanes romaines (effrontée), leur discours (scandaleux), et avertit le voyageur de ne pas se stationner devant la porte d’une maison close, de peur de se faire expulser manu militari. A Venise, les matrones des camera locanda, c’est-à-dire des chambres garnies « vous font servir par de belles jeunes filles que vous servez après si le cœur vous en dit, et cela sans aucun scandale » (f. 137 verso).

Beaucoup de passages nous renseignent sur les pratiques et les particularités gastronomiques qu’il rencontre au cours du voyage. Ses étapes en Provence s’accompagnent de nombreuses préparations à l’huile d’olive dont il apprend, contraint et forcé, à goûter les plaisirs : dans la Drôme, à Donzère « On nous y servit du potage au chou assez amer mais à l'huile ; on nous apporta plusieurs services d'œufs, mais à l'huile encore une fois. Je voulus en commander d'autres façons, qui me semblait meilleures mais ce fut toujours la même chanson en sorte que l'on faisait déjà chauffer l'huile sur le réchaud pour les casser dedans […] J'avais de la peine à en goûter en salade mais pour cette fois il fut nécessaire de s'y accoutumer, cela nous apprend qu'il faut s'efforcer à manger de tout car on n'a pas toujours à choisir étant hors de chez soi » (ff. 10 verso-11). A Orange, « On continue de plus à servir l'huile la plus grande partie fut en friture afin de nous y mieux accoutumer » (f. 12 verso). Notre touriste enthousiasmé essaie même de goûter des olives crues (!) à Mondragon, « mais comme elles étaient neuves par conséquent noires, j'ai cru qu'elles étaient alors meilleures ; cette curiosité me coûtait cher, car elle me causa une grande amertume dans la bouche, et me dura fort longtemps » (f. 12 verso). C’est dans le Languedoc que le voyageur trouve le « pays de cocagne », en s’arrêtant à Vauvert : « J’aurais volontiers souhaité que tous les autres lieux eussent été changés en Vouert [Vauvert] puisque l’on y faisait si bonne chère » (f. 190). Mais toutes les étapes ne promettent pas la même qualité, et Cocquebert trouve parfois à redire sur ses piètres dîners ou l’hospitalité déplorable. Un cabaretier en particulier, aux abords de Pise, lui fit une terrible impression : « une mine revêche, une barbe en garde de poignard, les yeux roulants, et étincelants comme ceux d’un faucon durant la nuit, la toque sur l’oreille, et le stilet qui est un peu plus grand qu’une baïonnette lui pendait à une ceinture sur la fesse gauche » (f. 37 verso).

Cocquebert rapporte des souvenirs de son voyage : dans une hôtellerie près de Beaucaire, il achète « une paire d’espadrilles qui sont souliers de corde venant de la Catalogne, fort propres pour cheminer » (f. 199) et des gants à Grenoble, réputée pour sa production dès l’époque moderne. A Bologne, il dit avoir « voulu goûter des saulcisses tant renommées par toute la France et même en emporter dehors, comme aussi faire provision de quelques savonnettes dont ils abondent en cette ville particulièrement tant estimées des hommes pour faire le poil et des dames pour dégraisser leurs mains » (f. 155). Notre voyageur abandonne l’idée de transporter du verre lors de sa visite des ateliers de la fameuse île de Murano : « nous leurs laissâmes à cause de leur fragilité, sachant bien que cela n’était pas à l’épreuve comme les bouteilles des pères Capucins. Nous nous contentâmes de les regarder et d’en voir travailler d’autres comme aussi de souffler à leurs sarbatanes [sic] qui ne faisaient que des vases comme des bouteilles ; mais aussi lorsque les jeunes filles y soufflaient il en sortaient [sic] des instruments qui faisaient rire toute la compagnie » (ff. 44-44 verso).

L’itinéraire œnologique de Cocquebert débute dès son départ de Lyon, l’occasion de chanter les louanges du vignoble de Condrieu, fameux vin blanc de la Vienne, implanté dès l’époque gallo-romaine. Au XVIIe siècle, il est très prisé par l’aristocratie parisienne, comme le souligne le manuscrit qui indique les prix astronomiques de ce vin dans la capitale : « Si bonnes provisions que vous ayez, vous ne pouvez pourtant vous empêcher de la renouveler et l'augmenter […] N'oubliez pas d'en prendre chacun une bouteille il se vend seulement 3 sols. C'est pourquoi vous gagnerez seulement 22 sols comme dit le bon compagnon car à Paris il s'y vend 25 » (f. 8). Les vignobles italiens ne sont pas en reste, notamment dans le Latium à Montefiascone « le meilleur vin qu’on se puisse imaginer, depuis Florence il ne se trouve pas de si bon » (f. 57). Cocquebert ne manque pas de conter la célèbre légende d’un « gentilhomme allemand », en réalité un certain Joannes de Fuk venant d’Augsbourg, dont le serviteur testait pour lui les vins de la région. Il les évaluait en marquant à la craie la porte d'entrée des auberges du mot « Est! » signifiant « C'est (ici)! ». Dans une auberge de Montefiascone, il aurait été tellement enthousiasmé par le vin qu'il l'avait signalé par un triple "Est! Est!! Est!!!". On raconte que l'évêque s'est saoulé à mort avec le vin. Sur sa pierre tombale, on peut lire cette même triple interjection, que Cocquebert reproduit fidèlement dans le manuscrit.

C’est d’ailleurs profitant des commerces de vin entre la France et l’Italie que notre voyageur fera son retour vers la Ciotat, à bord de la « barque du patron Jacques de Frontignan » (f. 176 verso) qui acheminait le vin éponyme vers les côtes italiennes. Cocquebert en fit d’ailleurs ample consommation à Livourne avec des officiers français réformés, « bras dessus bras dessous, à qui en conterait plus de nos aventures, nous allâmes boire comme on dit chopine, et du bon vin de Frontignan » (f. 175 verso).

Une exceptionnelle épopée parvenue jusqu’à nous grâce au témoignage d’un rémois encore inconnu des historiens, venant compléter notre connaissance de la vie populaire, la gastronomie et l’histoire politique françaises et italiennes du XVIIe siècle. Entre le « Grand Tour » et le pèlerinage, cette chronique, à la fois émaillée de rebondissements et empreinte d’humour, nous procure des détails inédits sur des dizaines de localités du Languedoc et de la Provence, du Dauphiné, de la Toscane, et des Marches notamment.

Localités françaises visitées

Provence Marseille, Île Pomègues, Les Pennes-Mirabeau, Salon-de-Provence, Orgon, Saint-Andiol, La Ciotat, Grotte Sainte-Marie Madeleine (Sainte-Baume), Saint-Maximin, Cuges-les-Pins, Saccaron, Rousset, Aix-en-Provence, Le Merle (près de Salon), Saint-Martin-de-Crau ; Comtat-Venaissin Avignon ; Languedoc Saint-Gilles, Vauvert, Castelnau-le-Lez, Lunel, Nîmes (Tour Magne, Arènes, Maison carrée), Beaucaire, Tarascon, Pont du Gard, Sanctuaire Notre-Dame de Grâce (Rochefort-du-Gard), Comps, Laudun-l’Ardoise, Pont du Saint-Esprit, Mondragon ; Dauphiné Montélimar, Romans-sur-Isère, Derbières, Saint-Marcellin, Vinay, Moirans, Grenoble (Cathédrale Notre-Dame de Grenoble, Place de Mal-Conseil [aujourd’hui Place aux Herbes]), Artas, La Frette, Heyrieux, Saint-Fons, La Guillotière ; Lyonnais Hôtel de Ville de Lyon, Vienne ; Principauté d’Orange Orange, Pierrelatte, Donzère

Localités italiennes visitées

Marches Ancône, Loreto, Tolentino, Macerata, Recanati, Colfiorito, Serravalle, Valcimarra, Foligno Latium Rome, Frascati, Riano, Monterosi, Viterbe, Montefiascone, Bolsena, Centeno, Acquapendente ; Ombrie Assise, Pérouse, Spolète, Foligno ; Toscane Livourne, Florence, Torrenieri, San Quirico d'Orcia, Radicofani, Sienne, Staggia Senese, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa, Bargino, Montelupo Fiorentino, Pontedera, Pise, Pietramala, Certaldo, Castelfiorentino ; Vénétie Venise, Murano, Padoue, Conselve, Anguillara Veneta, Rovigo ; Ligurie Gênes ; Émilie-Romagne Rimini, Porto Cambiano [Candiano Canal], Bologne, Ferrare, Modène, Reggio d'Émilie, Vignola, San Martino in Rio, Guastalla, Gonzaga, Polesine, Mantoue

du Feu Follet, un billet unique

sur l'inactualité du livre