Alors qu’il vient juste de signer son contrat avec la Nrf et avant même l’expéditive rédaction de l’

Écume, Boris Vian, qui considère n’avoir jusqu’alors composé que des « œuvrettes » de zazou pour amuser ses amis, s’attelle à sa tâche d’écrivain par une nouvelle étonnamment sombre et réaliste dans le pur style de… Sullivan.

Cette première œuvre acerbe et autobiographique, mêlant Jazz désabusé, violence latente et portrait acide de la Libération, nous révèle un jeune écrivain écorché aux antipodes du pataphysicien jonglant avec le roman, le théâtre, la poésie, la musique, le cinéma et la chanson.

Edition-Originale vous présente aujourd’hui ce très précoce manuscrit de Boris Vian et lève le voile sur quelques secrets de naissance d’un artiste hécatonchire.

| « J'aime mieux les soldats, les officiers sont encore plus puants que les aspi français, et pourtant, ça, c'est à faire péter le conomètre, avec leurs petits bâtons à enculer les chevaux. » |

| « J'aime mieux les soldats, les officiers sont encore plus puants que les aspi français, et pourtant, ça, c'est à faire péter le conomètre, avec leurs petits bâtons à enculer les chevaux. » |

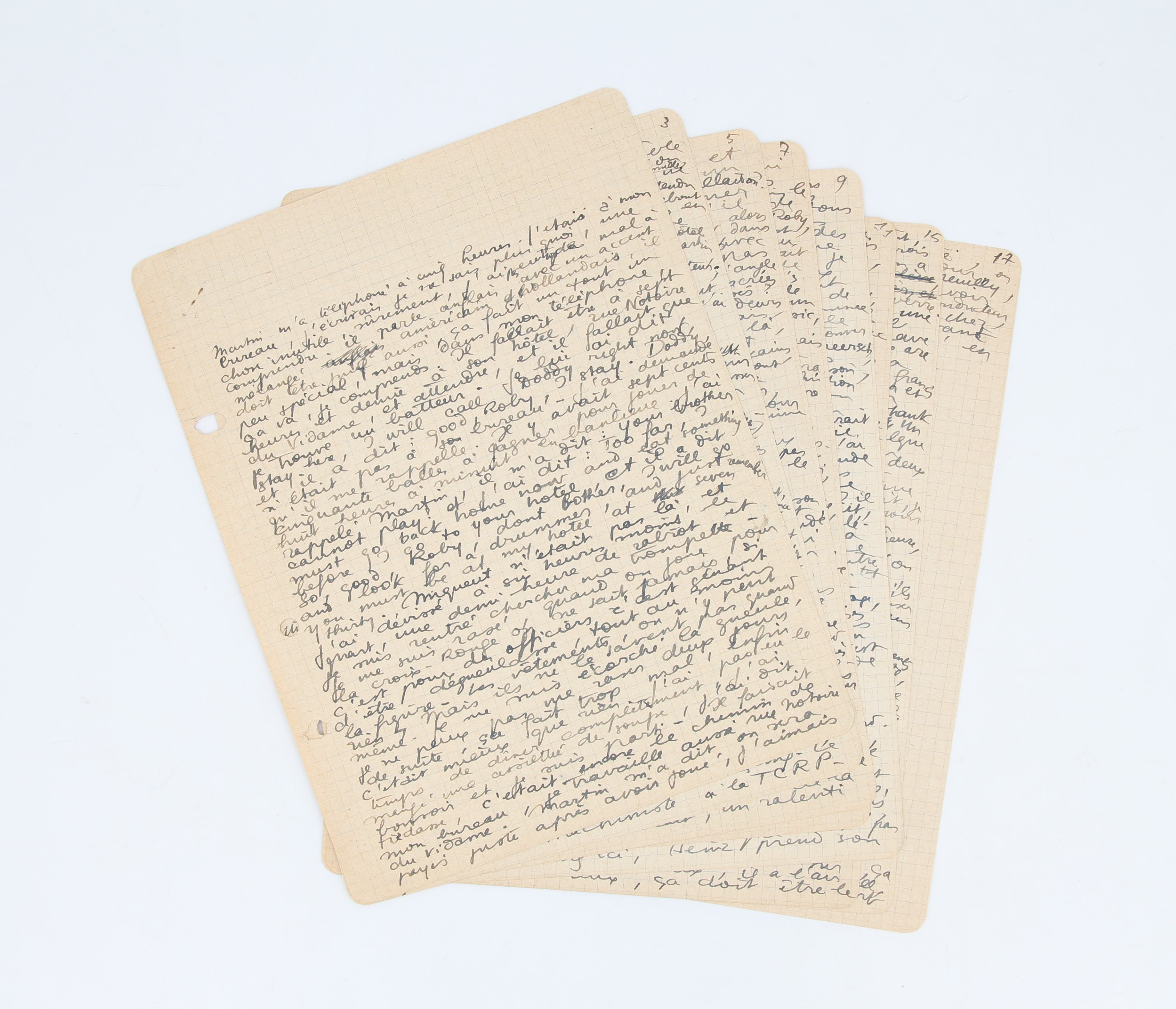

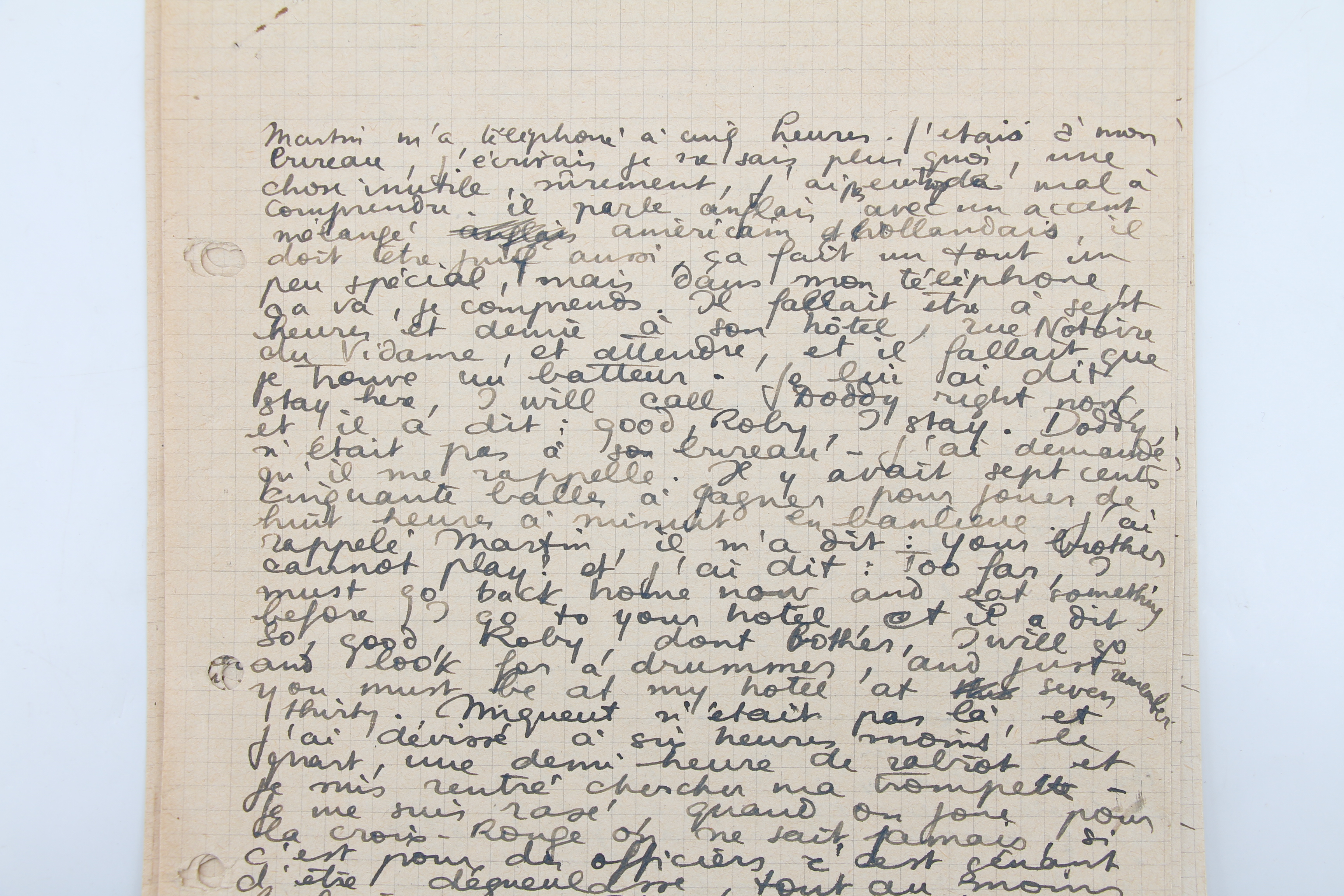

Exceptionnel manuscrit de la première nouvelle de Boris Vian, écrite à 25 ans, quelques mois après la Libération.

Les premières tentatives littéraires de Bison Ravi datent de l'hiver 41-42, selon Michelle Vian qui lui demande à cette époque de lui composer un conte de fées. L'exercice donne au jeune ingénieur l'envie de se lancer immédiatement dans un autre récit fantaisiste, sans queue ni tête, au seul usage de ses amis, Troubles dans les Andains. Deux ans plus tard, il s'attèle à ce qui deviendra en 1947 son premier roman publié, grâce à Raymond Queneau, Vercoquin et le plancton.

Mais avant la rencontre fondamentale avec ce mentor et père spirituel qui lui ouvrira les portes de la Maison « Blanche » de Gallimard, l'écriture n'est pour Vian qu'un jeu, sans conséquence ni ambition, pour combattre la morosité des années d'Occupation. La véritable passion du médiocre ingénieur Vian est le jazz et sa relative professionnalisation dans la troupe de Claude Abadie.

Lorsque le 18 juillet 1945, il signe son contrat pour la collection « La plume au vent » créée et dirigée par Queneau, Boris Vian considère sans doute qu'il n'a encore rien écrit. Son « œuvrette »

Vercoquin ecaetera, timidement envoyé à Queneau le mois précédent, sera affublée d'une préface désabusée et d'une dédicace en forme d'excuse.

Martin, achevé en octobre 1945, est donc sa première œuvre d'écrivain et sa toute première nouvelle, genre dans lequel il excellera, comme le soulignent M. Lapprand, C. Gonzalo et F. Roulmann dans l'édition de La Pléiade : « L'écriture incisive de Boris Vian sied à merveille aux textes courts. […] Elle a trouvé sa première expression dans la pratique de la "nouvelle", entendue à l'anglo-saxone comme short story dont Vian appréciait hautement la lecture. Entre 1945 et 1958, sa plume alerte donne jour à 45 courts récits […]. Vian goûte tant l'exercice, qu'il en produit pas moins d'une trentaine […] de 1945 à 1948 [parmi lesquelles] seules cinq rest[èr]ent inédites du vivant de l'auteur. » Martin ne paraitra que 11 ans après sa mort dans le recueil Le Loup Garou, sans mention de sa place essentielle dans la genèse de l'œuvre et de l'artiste.

Pourtant, cette première nouvelle de Vian présente des caractéristiques uniques qui en font une œuvre pivot. Entièrement centrée sur les grandes passions de Vian, le jazz et les voitures américaines, cette pérégrination se distingue surtout des productions précédentes par son style. A l'aube d'une carrière d'écrivain – du moins rêve-t-il ainsi son avenir qui sera plus tumultueux qu'il ne l'espère – Boris ne choisit pas le style de Vian, mais celui de Sullivan. Martin est en effet une nouvelle dans le pur style du roman noir à l'américaine, sans pour autant que Vian se fende d'une intrigue ou d'un véritable projet narratif.

Martin ne raconte rien d'autre que la soirée passablement décevante d'un trompettiste "amateur marron", c'est-à-dire semi-professionnel, sollicité pour jouer dans un band improvisé lors d'une soirée organisée pour les G.I's. Ni introduction, ni climax, ni dénouement, le récit semble être un pur exercice de style, mais de ce style encore totalement inédit pour l'écrivain en herbe, qui sera celui de J'irai cracher sur vos tombes, Elles se rendent pas compte, Les morts ont tous la même peau, Et on tuera tous les affreux, les seuls succès littéraires anthumes de leur « traducteur ».

Les personnages de Martin paraitraient tout droit sortis du néant, si le lecteur moderne ne reconnaissait Miqueut, chef de bureau du narrateur, tout simplement emprunté à Vercoquin, Doddy le batteur absent, qui n'est autre que Claude Léon, un des plus proches amis de Vian qui apparaitra ensuite dans plusieurs œuvres de Vian dont L'Automne à Pékin, Temsey, pseudo de Taymour Nawab, et bien sûr une apparition du Major, alias Jacques Loustallot, qui sert ici de véritable major américain et une discrète référence au frère de Boris, également musicien.

Mais c'est avant tout le narrateur qui donne la clé de lecture du roman : derrière le prénom Roby se cache un des nombreux pseudonymes anagrammes de Boris Vian, Robi Savin - "je agressif" de l'auteur (comme le décrit le Dictionnaire des personnages de Vian) - ingénieur sans le sou et trompettiste amateur, passionné de voitures et de jazz.

La soirée de Roby est une version "pulp" d'une des multiples prestations de son auteur et de son "band" dans les soirées caritatives américaines de la Libération. On y retrouve les lieux fréquentés par Boris et Michelle, l'hôtel Normandie, la rue Lamarck de Claude Léon, la rue Notre-Dame-des-Victoires, devenue

« rue Notoire-du-Vidame », siège de l'AFNOR…

Martin est ainsi une fantastique plongée dans Paris, mais sous le prisme de l'amertume et du désenchantement de cet après-guerre décrit par Philippe Boggio dans son autobiographie de l'auteur :

« Les boys n'entendent à peu près rien au jazz [et sont] inconscients du mythe violent qu'avait fait naître leur pays dans les imaginations pendant les années d'Occupation ». Plus autobiographique que ses nouvelles suivantes, dominées par un imaginaire fantaisiste, Martin est une précieuse source d'informations sur la jeunesse de Vian et la rageuse mélancolie d'un esprit bouillonnant dans une ville libérée mais entravée.

Dr Vian laisse libre court à Mr Sullivan qui rêve de régler leur compte aux musiciens hollandais,

« tous des salauds, des demi-boches, encore plus lèche-cul quand ils ont quelque chose à vous demander [et qui) s'aplati[ssent] devant le client pour avoir des cigarettes. ».

Violence gratuite qui ne demande qu'à exploser, sans véritable ressentiment ciblé :

« Oui, je suis ingénieur, après tout et c'est bien le plus bête, en trois lettres, de tous les métiers (…) mais s'il me suffisait d'appuyer sur le bouton, pan… plus de Martin, plus de Heinz, au revoir. Ce n'est pas une raison parce qu'ils sont musiciens, les professionnels sont tous des salauds. »

Si elle demeure uniquement fantasmatique, la haine du narrateur contraste avec la monotonie prosaïque de sa soirée, décrite heure par heure. Or, peut-être pour la seule fois dans toute son œuvre, Vian fait une étrange référence aux temps troubles tout juste achevés :

« Quel con ! Tous les chauffeurs sont cons. C'est une sale race. Je les emmerde, je suis ingénieur. […] On est de la même race ; des types qui s'aplatissent. Bon, je me vengerai plus tard, avec un colt, je les descendrai tous, mais je ne veux rien risquer parce que ma peau vaut mieux que la leur […]. Je me demande pourquoi on ne le ferait pas pour de vrai. Aller trouver un type comme Maxence Van der Meersch, je lui dis : - Vous n'aimez pas les souteneurs et les tenanciers de maisons, moi non plus, on fait une association secrète, et un soir par exemple on fonce dans une Citroën noire et on tue tous ceux de Toulouse. - Ça ne serait pas assez, il faut les tuer tous. Alors je dis, j'ai une autre idée on fait une grande réunion syndicale et puis on les supprime […]. Si on se fait poirer, […] ça ne fait rien on aura bien rigolé. Mais le lendemain il y en aura d'autres à leur place. - Alors il me dit on recommencera avec un autre truc. »

Mêlant la racialisation nazie et l'humanisme de Van der Meersch, jouant de l'équivoque Citroën noire, symbole de la Gestapo comme de la Résistance, juxtaposant humour potache et extermination, Vian souffle sur les braises à quelques mois de la capitulation de l'Allemagne.

Sur fond de soirée festive et de mœurs légères, il témoigne de la rancœur et des espoirs déçus d'une jeunesse laissée-pour-compte dans le Paris de la Victoire :

« c'était plein de belles filles, c'est dommage de les voir avec les Américains, […] plus elles sont bien, plus elles sont con ».

A la fois reconnaissants :

« Je bouffe jusqu'à ce que j'aie plus faim et je continue encore un peu après, pour être sûr de ne pas avoir de regrets le lendemain »

et dépendants :

« Il tend la main pour un paquet de sèches Chesterfield « Thank you Sir, Thanks a lot ! », larbin va ! »,

Les personnages semblent surtout passer leur temps à attendre les directives et les récompenses des soldats américains.

Cependant le récit du narrateur se concentre principalement autour du mouvement. En premier lieu, celui des voitures, icônes des "Uhessas" rêvés par Vian :

« Il y avait la Chrysler bleu ciel de l'US Navy, je l'ai déjà vu passer plusieurs fois à Paris » ;

« Non, c'est l'autre, mieux, une Lincoln » ;

« enfin une bagnole bien, Packard 1939 » ;

« c'est chouette le bruit des pneus d'une grosse bagnole sur le pavé, ça sonne creux et rond, on grimpait en prise ».

Par la suite, c'est l'activité des danseurs qui occupe l'attention de Roby, « ça danse sans grande conviction », au début, puis « la brune fait l'andouille et tortille ses fesses dure en plantant des choux avec l'américain » et enfin le jugement se fait plus radical : « quelle bande d'enflés ! Est-ce que ça danse pour les airs, pour les filles ou pour danser ? »

Boris-Roby se place comme simple observateur de ce monde nouveau qui l'ignore. Personnage secondaire et muet, il devient héros-vengeur et juge impitoyable dans son seul imaginaire : « je les ai laissés se démerder, la barbe […] et puis merde, ils me font tous chier. ».

Si Vian utilise très largement son expérience au sein de l'Orchestre Abadie, "coqueluche" des soirées dansantes organisées par le Special Service show de l'Etat Major américain, son modèle, bien qu'autobiographique, n'est sans doute pas Boris Vian le musicien, alias Bison Ravi, trompinettiste vedette du Saint-Germain-des-prés naissant. Le désenchanté Roby est sans doute plus subtilement inspiré de Boris Vian l'écrivain, futur Vernon Sullivan, obscur débutant, mais déjà observateur sans pareil de l'envers du réel.

La clé de cette interprétation est ironiquement offerte au lecteur dès la première phrase, qui servira de titre aux éditions posthumes :

« Martin m'a téléphoné à 5 heures. »

Martin est avant tout une référence aux personnages de Marcel Aymé, un des écrivains favoris de Vian. Mais ce prénom partage surtout sa première syllabe avec la célèbre "Marquise" des surréalistes qui dénonçaient les incipits de romans à base de

« La Marquise sortit à cinq heures ». Cette assertion et le jugement portée sur celle-ci deviendront une figure récurrente de la littérature. En 1961, Raymond Queneau, lui-même, en fera un alexandrin pour Cent mille milliards de poèmes :

« C'était à cinq o'clock que sortait la marquise »

Premier écrivain à détourner le fameux modèle de « l'insanité » romanesque, selon Breton, Boris Vian témoigne, avec l'inaugural Martin, d'une irrévérence absolue envers le monde réel et surréel !

« Je suis chez moi, enfin au pieu, et juste avant de m'endormir, je me suis changé en canard.

25.10.45 »

>> Voir la fiche du manuscrit

![[Meidosems] Sans titre. Encre et aquarelle](media/crop1-h-177-w-165-michaux_henri_sans-titre-encre-et-aquarelle_1946_edition-originale_5_64945.jpg)